40 Jahre XENIA - ein Gespräch mit Stellenleiterin Christa Ammann

Dieser Text stammt aus dem Jahresbericht 2024

XENIA feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Wie hat alles begonnen?

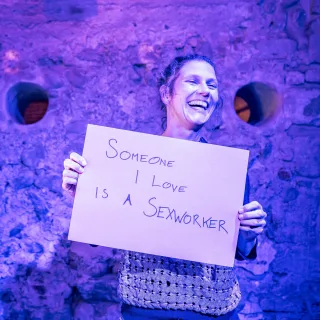

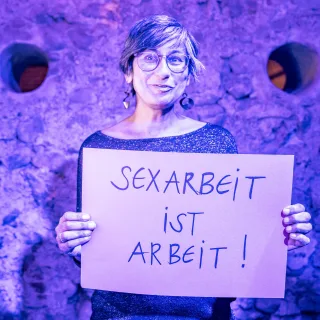

1984 wurde XENIA gegründet, angeregt durch einen Vorstoss von Doris Schneider (POCH) im Berner Stadtrat. Die Gründerinnen sahen die Notwendigkeit, die gesellschaftliche Situation von Frauen in der Sexarbeit zu verbessern und deren Rechte zu stärken. Damals sprach man noch von «Prostituierten»; der Begriff «Sexarbeit» etablierte sich erst später. XENIA war eine der ersten Fachstellen dieser Art in der Schweiz. Aspasie in Genf war zwei Jahre zuvor gegründet worden, und die Zürcher Beratungsstelle FIZ folgte ein Jahr später.

Was war die Idee der Gründerinnen?

Ziel von XENIA war es ursprünglich, einen Treffpunkt «von Frauen für Frauen» zu schaffen, wo Sexarbeiterinnen Unterstützung bei Berufswechseln, rechtlichen Fragen, Sozialversicherungen und anderen Anliegen erhalten konnten. Es war damals ausschliesslich ein Projekt für weibliche Sexarbeiterinnen. Heute ist XENIA für Sexarbeitende aller Geschlechter zuständig.

Wie entwickelte sich XENIA in den ersten Jahren nach der Gründung?

In den ersten Jahren war XENIA noch stark auf Bern beschränkt. Die Stadt stellte ein Startkapital zur Verfügung, verbunden mit der Auflage, eine Bedürfnisabklärung durchzuführen. 1986 reichte XENIA ein Gesuch um Subventionierung bei der Stadt ein, um zwei Stellen für Sozialarbeiterinnen zu schaffen. Doch bewilligt wurden zunächst nur 140 Stellenprozente.

1988 nahmen die ersten beiden Mitarbeiterinnen ihre Arbeit auf, allerdings noch ohne eigenes Büro. Der Umzug an den heutigen Standort am Langmauerweg erfolgte erst 1996.

Welche Rolle spielte die AIDS-Pandemie für XENIA?

Die Bekämpfung von AIDS war auch in der Sexarbeit ein Thema. 1996 startete das «Barfüsser-Projekt», das zunächst von der AIDS-Hilfe Schweiz finanziert wurde. Es zielte darauf ab, durch Peer-Arbeit die Prävention im Sexgewerbe zu stärken. Nach zwei Jahren übernahm XENIA die Verantwortung für das Projekt. Bereits zu Beginn des Peer-Projekts war klar, dass Sprachbarrieren überwunden werden mussten. Die ersten Mediatorinnen (Peers) stammten aus Brasilien und Kamerun, doch schnell wurde klar, dass weitere Sprachen benötigt wurden – besonders Russisch, da viele Tänzerinnen in Cabarets aus russischsprachigen Ländern stammten. Ab 2000 konnte das Angebot durch Spenden aufgestockt werden, 2006 wurde es in den Leistungsvertrag aufgenommen. Heute arbeiten die Mediatorinnen im ganzen Kanton Bern und das Gesundheitsangebot wurde stetig dem Bedarf und dem aktuellen Wissensstand angepasst.

Wie hat sich die Zielgruppe verändert?

Zu Beginn standen vor allem Schweizer Sozialarbeiterinnen im Kontakt mit einer Zielgruppe, die ebenfalls mehrheitlich in der Schweiz geboren war. 1994 startete dann aufgrund der Veränderungen im Sexgewerbe die erste Thai-Beraterin, später kam noch eine Tschechisch sprechende Beraterin dazu.

Mit der Abschaffung des Tänzerinnen-Statuts 2015 verloren Personen aus Drittstaaten mit sogenannt «niedriger Qualifikation» ihre letzte legale Arbeitsmöglichkeit in der Schweiz. Dies führte dazu, dass russischsprachige Sexarbeiterinnen weitgehend verschwanden. Aktuell dominieren Spanisch, Rumänisch und Ungarisch als Hauptsprachen.

Das Team von XENIA passte sich diesen Veränderungen an. Heute bietet die Fachstelle Beratungen in 9 Sprachen an, darunter Thailändisch, Ungarisch und Spanisch. Die Sprachkompetenzen im Team sind für uns ein Schlüssel, um ein einfach zugängliches Beratungsangebot für eine zunehmend mobile Zielgruppe anzubieten.

Welche Herausforderungen brachte das Prostitutionsgewerbegesetz von 2013?

Das Bernische Prostitutionsgewerbegesetz stellte XENIA vor grosse Herausforderungen. Es führte zu einer massiven Reduktion der Arbeitsplätze, da viele Standorte nicht zonenkonform waren. Besonders Kleinstsalons, die oft niemanden störten, mussten schliessen, weil sie nicht zonenkonform waren.

XENIA setzte sich über Jahre für eine Anpassung der Vorschriften ein. 2023 wurde schliesslich das Prostitutionsgewerbegesetz evaluiert und eine Regelung eingeführt, die Kleinstsalons nur noch meldepflichtig macht, anstatt sie einer Bewilligungspflicht zu unterstellen (siehe Jahresbericht 2023). Dies ist ein wichtiger Erfolg, da es Sexarbeiter*innen wieder mehr Handlungsspielraum gibt.

Wie geht XENIA mit globalen und wirtschaftlichen Veränderungen um?

Die Arbeit von XENIA spiegelt oft weltpolitische Ereignisse wider. So führte die Finanzkrise in Spanien zu einer Zunahme von Spanisch sprechenden Sexarbeiter*innen in der Schweiz. Auch die EU-Erweiterungen und das Freizügigkeitsabkommen beeinflussten die Zusammensetzung der Zielgruppe. Aktuell machen die steigenden Lebenshaltungskosten und die politische Instabilität vielen Sexarbeiter*innen zu schaffen.

Gab es besondere Projekte oder Initiativen, die XENIA geprägt haben?

Ja, eines der prägendsten Projekte war die Einführung der Beratungen in der Muttersprache der Sexarbeiter*innen. In den 1990er-Jahren erkannte XENIA, dass thailändische Sexarbeiterinnen schwer zu erreichen waren. 1994 wurde eine Stelle für eine thailändische Beraterin geschaffen, die zunächst durch Stiftungsgelder finanziert wurde. Der Erfolg war so gross, dass die Stadt Bern später die Finanzierung übernahm.

Ein weiteres aktuelles Highlight ist die neue aufsuchende Online-Arbeit. Die Beraterinnen treten über digitale Kanäle in Kontakt mit Sexarbeiter*innen, um Informationen bereitzustellen und niederschwellig Unterstützung anzubieten.

Und eine letzte Frage: Denkst du, dass es XENIA in 10 Jahren weiterhin braucht?

XENIA ist heute eine etablierte Institution, die sich seit 40 Jahren für die Rechte und Bedürfnisse von Sexarbeiter*innen einsetzt. Die Herausforderungen werden nicht weniger – von der Digitalisierung bis hin zur gesellschaftlichen Stigmatisierung. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es die Arbeit von XENIA nicht mehr braucht, aber das scheint mir momentan nicht realistisch.